店主ブログ

鮑熨斗

お読みいただきありがとうございます。

御所南 寺町二条 有恒です。

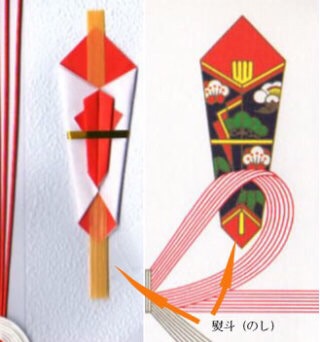

今回、玄関に置いてありますお正月飾りの鮑熨斗(あわびのし)についてお話しをさせていただきます。

※今年の干支であります『酉』の下に敷いてあるオレンジ色のものです。

日本人の贈り物のマナーとして、正式な贈り物には、水引とともに熨斗(のし)をつける習慣があります。

本来ののしは、紅白の紙に「尉斗鞄(のしあわび)」という薄く伸ばして切ったアワビを包んだものだそうです。

しかし、現在は、紙に印刷されているので、本物を見ることはなかなかないようです。

本格的なのしは、贈り物の酒樽に添えられた干飽をもとにつくられたものです。

アワビは、海の深いところにいるので、海に潜らないと採れません。だから古代でも、たいへん貴重な品物とされていました。

熨斗鮑の作り方は、アワビを薄くはいで、火熨斗(ひのし)という昔のアイロンをあてて平たく伸ばします。一枚のアワビから大きな熨斗鮑ができるので、それをいくつにも切り分けてあちこちの供え物に使われていたようです。

経済的に豊かな武士たちは、神にささげる酒樽と干アワビを贈りました。しかし、あまり財力のない武士は、酒樽にわずかな熨斗鮑を添えて贈っていたそうです。鎌倉時代頃から熨斗鮑が広まり、この風習がもとになって、現代でも続いて贈答品にのしが添えられるようになったということです。

鎌倉時代から受け継がれている日本の文化を誇りに思い、身近にあるものの意味を次世代を担う人たちにもしっかりと伝えていかなければなりませんね。